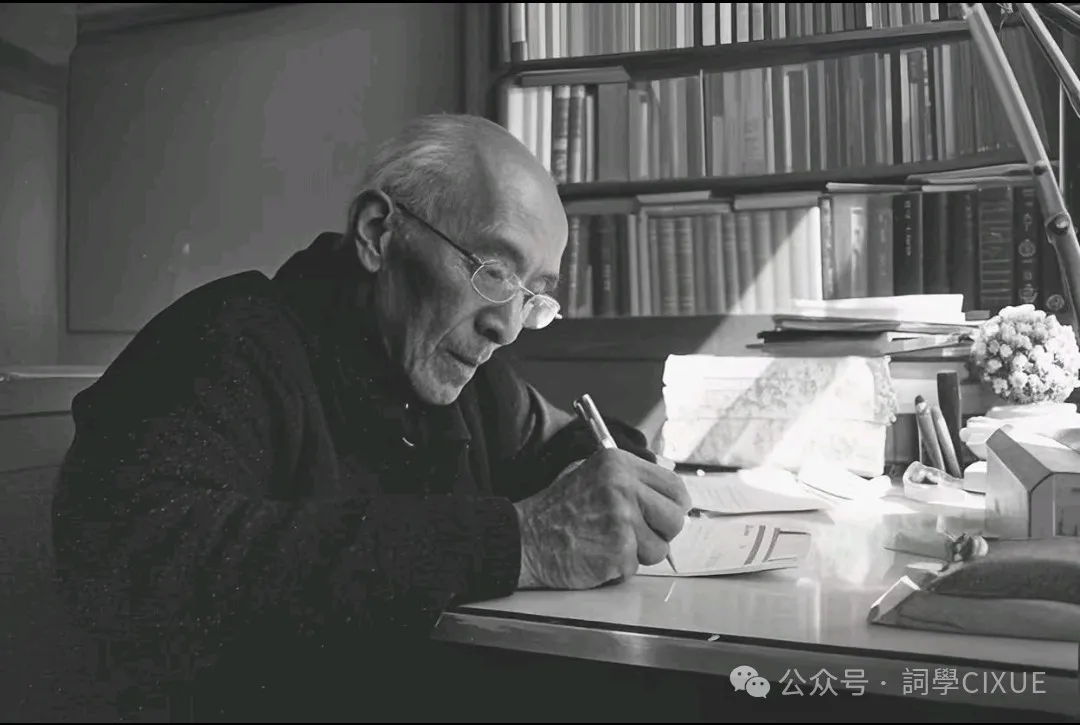

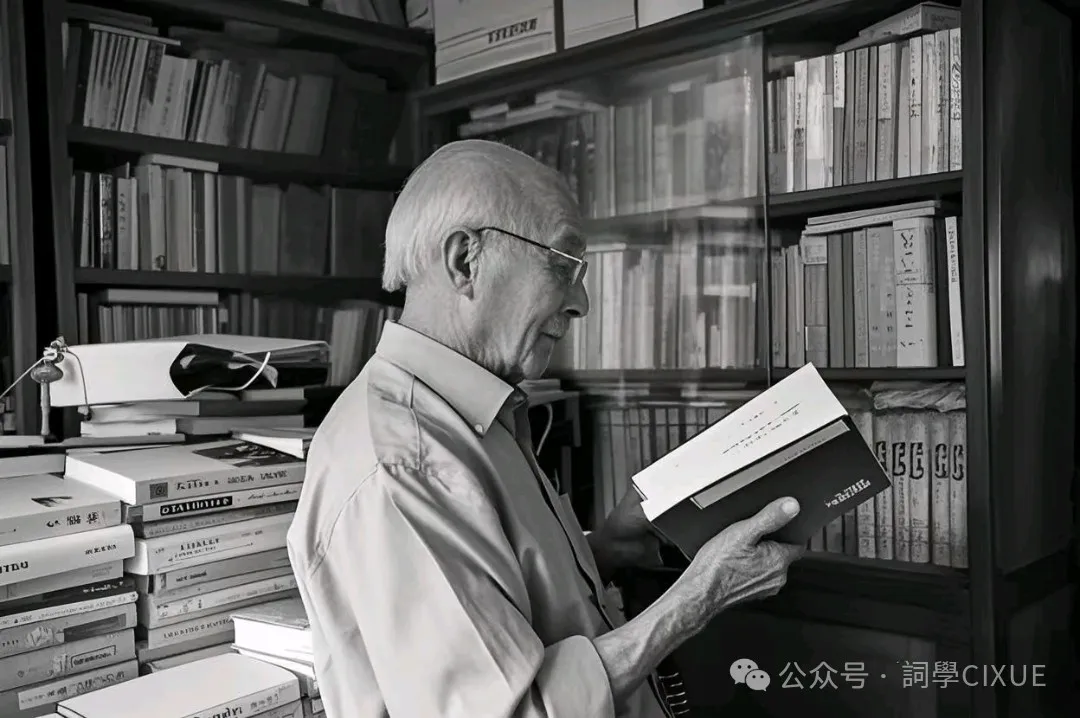

2025年5月9日晨,著名詞學研究專家、《詞學》主編、華東師範大學中文系教授馬興榮先生在上海逝世,終年101嵗。我們謹以此文沉痛悼念馬興榮先生。

行葉蔭大椿,詞源吐洪溜

——馬興榮教授訪談錄

馬興榮教授1954年自雲南大學畢業後,被分配到華東師範大學中文系任教,開始從事詞學研究,是20世紀下半葉詞學發展歷程的親歷者。改革開放後,其參與創辦《詞學》,與诸位先生合作編纂了《中國詞學大辭典》《全宋詞評注》等書,為詞學學科的恢復和發展做出了重要貢獻。

一、親歷當代詞學的發展歷程

曲晟暢:馬先生您好!很榮幸今天能有機會和您進行面對面的交流,您是國內有名的詞學專家,您覺得您在詞學研究領域裏做的哪些工作比較有意義,對詞學學科的發展有影響?

馬興榮:改革開放以來,中國的詞學研究蓬勃發展,研究隊伍擴大了,研究領域拓展了,研究成果多了,兩岸交流和中外交流多了。在這個過程中,我隨詞學界的師友們主要做了三件事:

一是參與創辦《詞學》。1979年的秋天,我們開始醞釀辦一個詞學的專業刊物,推動詞學研究的發展,这一想法得到了華東師範大學校、系領導的支持。夏承燾、唐圭璋兩位詞學前輩也非常熱心幫助我們辦成這個刊物,並同意擔任刊物的主編。張伯駒、俞平伯、任中敏、潘景鄭、黃君坦、錢仲聯、宛敏灝、呂貞白、王起、徐震堮、程千帆、萬雲駿這十二位詞學專家同意擔任刊物的編委,並先後給予我們很多幫助。1981年11月,《詞學》第一輯終於在華東師範大學出版社出版了,彼时距龍榆生先生主編的《詞學季刊》終刊已經過去了四十四年。《詞學》在詞學界師友們和華東師範大學出版社的大力支持下,現在每年出版兩輯,已經出版了四十九輯,我相信會一直編下去。

二是參與編撰《中國詞學大辭典》。其實早在20世紀60年代,夏承燾先生就曾經組織人員編寫《唐宋詞辭典》,後來因動亂而停止了。據說此後夏先生還多次提起继续編寫詞學辭典之事,此事我一直想做,但是又擔心做不成。1990年,我提議編《中國詞學大辭典》,得到南京師範大學、杭州大學、浙江教育出版社的大力支持,由南師大、杭大和華東師大三校的詞學專家及南京大學全清詞編纂室、蘇州大學、湖北大學、東南大學的詞學專家,以及鄭孟津、吳平山等校外專家數十人,用六年多時間,編成了包括“概念術語”“詞人”“風格流派”“詞集”“論著”“詞樂”“詞韻”“詞譜”“詞調”“名詞本事”“語辭”及附錄“二十世紀詞學研究書目”共一百八十五萬字的《中國詞學大辭典》。既然是“大辭典”,收錄詞人有上千家,作品在萬首以上。在編纂的過程中,我時常寫信向繆鉞、施蟄存、王季思(起)、程千帆、唐圭璋諸位先生請教,他們都會很詳細地答復我,沒有推脫。當代詞學大師唐圭璋先生在病中看了這部辭典的校樣,為這部辭典寫了一篇長序,對這部辭典給予了充分的肯定,他說這部辭典是“融學術性、知識性與資料性三者於一體,為我國第一部較系統、翔實、完備之大型詞學辭典,既具有較高學術價值,又有極強的實用價值,不啻為學詞者之津梁”。但很遺憾的是,1996年10月,《中國詞學大辭典》出版之時,夏承燾先生、唐圭璋先生都已經與世長辭了,沒有看到他們十分關心的詞學辭典。

三是參與編撰《全宋詞評注》。唐圭璋先生集平生之力編成煌煌巨編《全宋詞》,收錄詞人一千三百餘家,詞一萬九千九百餘首。1981年,孔凡禮先生的《全宋詞補輯》補詞人一百餘家,詞四百三十餘首。1997年,朱德才先生主編的《增訂注釋全宋詞》又有所增補。1994年,由全國高校古籍整理研究工作委員會重點立項,並得到詞學界前輩關懷、指導的《全宋詞評注》,經北京、上海、南京、杭州、廣州、福州等地十餘所大學八十餘位詞學專家通力合作,歷時十餘年才完成。這部十大本的《全宋詞評注》,根據中外現有各種文獻,又增補了佚詞二百四十餘首,殘篇五百三十餘首,可以說是目前收錄最全、而且注釋準確、集評精粹的一部新的《全宋詞》。這是以周篤文先生為首的當代八十餘位詞學專家多年努力的結果,也是詞學界幾代人努力的結果。周篤文為此事來找过我好多次。

記得1954年我大學畢業離校前,去向劉堯民先生辭行,他送給我一本他1946年出版的《詞與音樂》和一張他的照片(“文革”中幸未被抄走),並說:“詞的天地很寬廣,有很多工作需要做,有很多問題需要研究,你可以朝這個方向去努力。”到上海後,我又先後得到龍榆生、唐圭璋、呂貞白、施蟄存、徐震堮、萬雲駿等先生的不少指教,對詞有了更多的接觸,對詞學研究有了更多的瞭解,決心為詞學研究盡一份力。但回顧以往,感覺所做實在太少,我以前說過一句:“生命不止,學詞不停。”現在還是想在有生之年,盡力去做。

(馬繼鴻補充:父親為了編纂《詞學大辭典》,一直在圖書館古籍部查書,從早看到晚。古籍部是不允許在裏面吃東西的,但破例允許我父親帶一個饅頭做午餐。)

二、《詞學》的創辦與發展

曲晟暢:馬先生,您剛才講了三件事。據我們所知,在當時的條件下,這三件事都很不容易,對中國詞學的發展都有重大影響。下面您是否能給我們具體講講創辦《詞學》的一些情況?

馬興榮:我剛來華東師大時被分到古典文學教研組,當時的中文系系主任是許傑先生,副系主任是徐中玉先生,我的指導老師是施蟄存先生。起初我是助教,先後在教育系、政教系、外語系教《大學語文》課程,也幫徐中玉先生辦《語文教學》這個刊物,但是“文化大革命”前它就停刊了。

當時施蟄存先生要我邀請龍榆生先生來華師大上課,我就聯絡、接待,做他的助手。1933年龍榆生先生在上海创辦了《詞學季刊》,到1936年停刊,前後出了十二期,很受歡迎。那時我就想,《詞學季刊》沒有了,我們能不能再辦一個詞學方面的刊物。

“文化大革命”結束後,我又開始考慮這個問題。1981年華東師範大學出版社也恢復了,出版社社長是政教系的系主任林遠先生,我將想辦一個像《詞學季刊》那樣的刊物的想法告知他和施蟄存先生,他們都很贊同。學校和系領導也非常支持,並鼓勵我們大膽去做;方智範、鄧喬彬、高建中等年輕學生也很積極。施先生表示,此前他也考慮过辦一個詞學刊物,刊名、編委他也都考慮了,要和我們一起來弄。施先生說他考慮雜誌的名字叫《詞苑》,這個比較靈活;我建議就叫《詞學》,更為正規一些,最後刊物定名為《詞學》。後來施先生到北京作家協會開會,老一輩詞學家夏承燾、張伯駒等都在北京,他去逐個拜訪。隨後施先生整理了一份編委名單,也把我放進去了,我說:“把我放進去不恰當,我太年輕了,把我放進去不好。”施蟄存先生說:“你迷信!他們當然成就很高,我們不否認。但是年輕人也要有,沒有怎麼行。”《詞學》的編委,包括四位主編,一共是十六人,我是其中唯一的一個年輕人。施先生在我前面,我是最後一個,我自己都覺得不好,但施先生還是說:“你不要迷信。”

1981年11月,《詞學》出版了第一輯。當時華東師範大學出版社剛恢復,出版社只有一位編輯,還不是內行。當時《詞學》要出版,封面、版式等編輯工作只能我來做,“詞學”這兩個字是我請施蟄存先生找人寫的,封面背景是我從新華書店買的包書紙,這樣封面就出來了。夏承燾、唐圭璋兩位詞學前輩是當時最著名的詞學研究者,不僅擔任刊物的主編,還先後給了我們很多幫助。《詞學》第一輯印出來時大家都非常高興,出版社社長林遠先生還送了一本給當時教育部派來視察學校工作的負責同志,他看了以後說我們這是“草窠裏飛出了金鳳凰”,說這本書很不錯,給予了很高的評價和鼓勵。林遠很高興,打電話告訴我教育部的領導很滿意,叮囑我好好做。施先生聽聞後說:“不一定是金鳳凰,但最起碼也是鳳凰。”第一輯裏面有兩篇文章,第一篇是寫詞從唐宋到現代的研究歷程,第二篇是寫建國以後的詞學情況。第二篇本來是找夏承燾先生寫,但是夏先生表示不能寫,因为他身體不大好,住在北京。施先生又找到唐圭璋先生,但是唐先生也推辭了,並讓施先生找年輕教授去寫,表示找老先生可能都不會寫。施先生就讓我來寫,於是我就開始寫這篇文章。後來唐先生來信問施先生,這篇文章誰來寫?施先生回复馬興榮來寫。唐先生表示想先看一看,那我求之不得,馬上把文章抄一份給唐先生,唐先生看完後只表示看過了,不置褒貶。1982年,黨刊(《新華文摘》1982年第8期)全文轉載了我的這篇文章,我到系裏,系裏負責的同志還誇我,說黨刊全文轉載。後來施先生問《詞學》的出版情況、銷售情況、學界反響,我還把黨刊轉載的事情說了。當時學術界可能也有些想法,因為夏承燾在的浙江大學、唐圭璋在的南京師範大學,詞學都很強,為什麼《詞學》在華東師範大學辦?我對施先生說,龍榆生先生的《詞學季刊》只出到十一期(第十二期編成,因戰亂未發行),我們無論如何也要出到十二輯。《詞學》編委的第一位是張伯駒,後來他夫人潘素寫信給我,說張伯駒先生病危的時候,連問了幾遍“詞學”,潘素將《詞學》第一輯拿給張先生看。這說明老一輩先生很重視這本雜誌。

《詞學》後來穩定下來了,老輩學者希望能出成一年四輯,但是出版社表示困難,現在學術雜誌多,詞學的論文也可以在別的地方發表,這樣就定為一年兩輯,一直到現在印到四十九輯。別的學校也辦過同類刊物,但是最後沒有成功,《詞學》的天地來之不易。現在《詞學》更正規,希望一直編下去。現在日本、韓國、臺灣、香港、新加坡等,對《詞學》也很重視,將來也可以加強與國外的學術交流。在有生之年,我都會為這個刊物出力。

三、治學的言傳與身教

曲晟暢:馬先生,我們知道您在雲南大學讀書時,詞學專家劉堯民正在雲南大學教書,是您的老師。您能否給我們講講他是如何引領您走上研究詞學的道路的,對您有哪些學術影響?

馬興榮:這說起來就長了。我與詞學結緣其實很早,我小的時候上過私塾,只是簡單地背一些詩詞,但主要是讀“四書”。抗戰期間,我們那個地方,原來是西康,那時交通不便,抗戰期間修了一條公路,從雲南到四川的一條公路。有人到西昌開了一個書店,書店把書擺出來,我就到那裏看書,天天到那個地方去看。看到新詩,很多詩,我就喜歡。冰心的詩,我也喜歡,我就學著寫了一些,投了我們那的一個小的報紙——《西康報》,我投去就給我發表了,我就再投,又發表了,然後我就拿這個稿費來買報紙。然后我就努力寫,寫散文,寫詩歌,我就這麼對詩詞感興趣。後來我跟我同班同學講起,他說:“欸?我們家有《全唐詩》,你看嗎?你看的話,我借給你。”我說:“欸!太好了!”然后他就回家去,《全唐詩》是線裝的,他就從底下拿,那時候我們大概讀四年級、五年級,他把從底下抽出来的一本《全唐詩》給我,底下這本就是“詞”。我拿到後還比較驚訝,我原來不懂,這本唐詩怎麼是這樣的,然後我就從五年級開始讀詞,一看覺得這個也很不錯嘛。那我就在我的新詩裏面,常常用了些詞的語句,報紙的編輯說:“你的詩還不錯的嘛!”

后来我师范毕业,我要到昆明去。報紙的编辑對我說:“你做我们通讯员吧?”我说:“好的。”他说:“你真能写,真不错的。你努力写,你真不错的。”然后我就拿着这个通訊員證明到昆明,到记者工会登记,登记以后,他们就办了一个针对年轻记者的学习班,为期一年。我那时候做小学教师(做了三年),晚上我就去上学习班,就这样学了一年。

1951年上半年,雲南大學中文系二年級招插班生,我去報了名。考試那天,上午是筆試,下午是口試。考試地點在會澤樓後面的平房,是中文系辦公室。主試人是系主任劉堯民先生,劉先生是一位慈善的老先生,他行動緩慢,頭有時要搖擺,搖擺得厲害時,他就用一只手去托著,這明顯是患了民間說的“抖抖病”,現代醫學稱之為“帕金森病”。

輪到我口試時,劉先生問我喜歡哪些文學作品,我回答說:“我喜歡詩詞。”他又問我喜歡哪些詩詞,我說:“我喜歡唐詩、宋詞。唐詩中我更喜歡李白、杜甫的詩,宋詞中我更喜歡蘇軾、辛棄疾的詞。”他又問我:“現代詩你喜歡嗎?”我回答說:“冰心、臧克家的詩我比較喜歡。外國的我比較喜歡拜倫、海涅、萊蒙托夫的詩。”他又問我:“你寫詩詞嗎?”我回答說:“寫。”隨手便把我在報刊上發表的新詩剪貼本和寫的舊體詩詞的一個小抄本送到他面前,他翻看了一些,然後又問了個人理想、家庭情況等,口試結束。大約過了一個多月,接到雲大的通知,我被錄取了。1951年9月,我進入雲南大學中文系二年級學習。

那一學期,劉堯民先生開了選修課“楚辭研究”,劉文典先生開了選修課“杜甫詩研究”,我都選修了。

一天上午,系辦公室工作人員來教室通知我:“下課後到系辦公室去,劉主任找你。”下課後我就去系辦公室,劉尧民先生見到我就說:“我介紹你今天下午三點鐘,去看望徐嘉瑞先生。徐先生現在是雲南省教育廳廳長,過去是上海暨南大學等校中文系的教授,也曾是我們雲大中文系的教授。徐先生對詞曲頗有研究,出版過《雲南農村戲曲史》,還寫過《詞曲與交通》《論辛棄疾詞》等論文。”我知道徐嘉瑞先生是雲南省教育廳廳長,報紙上有過報導,但我不知道他是詞曲研究專家,更從未見過他。

我按照劉先生給的地址準時找到徐先生家,敲了門,來開門的是一位和劉先生年紀差不多且一樣慈善的老先生。我說:“我找徐嘉瑞先生。”他笑著說:“我就是,你是劉堯民先生介紹來的雲大中文系的學生是嗎?”我回答說:“是。”他又問:“你姓馬?”我又回答“是”,並補充說:“我叫馬興榮。”徐先生帶我進屋坐下後,他就開門見山地說起他研究辛棄疾詞,研究詞曲與交通,以及研究雲南農村戲曲的經過和體會,最後他說:“我現在沒有時間搞研究了,聽劉先生說,你對詩詞有興趣,基礎也比較好,中國的詩詞很豐富,研究的天地很廣闊。”又說:“雲南詩人不少,詞家不多。雲南最著名的詞人是劍川的趙藩,他有《小鷗波館詞鈔》六卷,還編有《滇詞叢錄》三卷。還有你們系主任劉堯民先生自己寫詞,也研究詞。他著的《詞與音樂》是一本具有開創性的詞學專著,西南聯大中文系羅庸教授看後就曾對我說,劉堯民先生研究詞,首先注意到音樂問題,這絕對是大眼光。他在給劉先生的《詞與音樂》寫的《敘》裏更說‘《詞與音樂》是劃時代的作品’。”稍停之後,徐先生又說:“除了詩詞,雲南還有很多寶貴的東西,如民間歌謠、民間戲曲、少數民族文學,如果把它們收集起來一定很可觀,也很有研究價值。”徐先生就這樣和我談了一個小時左右,我就告辭了。回校後,我把徐先生說的告訴了劉先生,劉先生說:“徐先生說的很對,雲南的民間歌謠、民間戲曲、少數民族文學都很豐富,很值得收集、研究。”受此影響,二年級下學期有一段時間,我們中文系學生到建水縣參加土地改革工作,工作之餘,我開始收集民歌,回校後又繼續收集雲南各地的民歌,編成一本《雲南民歌》,就是1956年在上海文化出版社出版的《雲南民歌》第一集。這本書收集了雲南地區两百多首歌謠,做了簡單的分類和注釋。這本书是在劉尧民先生、徐嘉瑞先生、葉德均先生等的鼓勵和支持下完成的,其中有些民歌發表在報紙上,大部分是在普通群眾間流行的,好多還是朋友抄給我的。現存最早的詞是敦煌《雲謠集》,民間文獻不容易保存,尤其是口頭文獻。《雲南民歌》一方面是保存鄉邦文獻,另一方面也是關注音樂和文學的關係,從中也可以看见早期詞的樣態。

三年級上學期,我和四年級一位姓楊、一位姓謝的女同學被選為學生代表參加教師集中的政治學習,和劉主任接觸很多,在這段時間裏,有時我們也談到詞,給我印象很深。

三年級下學期,劉主任又介紹我去看望雲南著名的詞學家周泳先先生。劉主任說:“周先生三十年代著的《唐宋金元詞鉤沉》,在雲南、在國內都很有名。”我按劉主任給的地址,找到周先生家,進屋坐下後,周先生首先問我是什麼地方人,我說:“我是四川西昌人,我的祖上是雲南大理人,據說是住在大理城內青石橋。”周先生笑起來說:“我們兩個正好相反,我是雲南大理人,我的祖上是江蘇南京人。”他稍停又說:“我聽劉主任說,你喜歡詩詞,我也是喜歡詩詞,特別是喜歡詞。三十年代我在杭州、上海住過比較長的一段時間,拜龍榆生先生為師學詞,與江浙詞家夏承燾先生等交往也比較多。江浙詞人多,研究詞的人也多,這方面的圖書資料也相當豐富。”他稍停一下以後又說:“翠湖雲南省圖書館也還有一些這方面的圖書資料,你要多跑跑圖書館,學中文的,這一點很重要。我的《唐宋金元詞鉤沉》就是跑圖書館完成的。”接著又說:“清朝光緒年間,劍川著名詞人趙藩編有《滇詞叢錄》,此書雲南省圖書館有,你如果沒有看過,應該去借來看看。”

我回校後,把周先生說的向劉先生彙報了。劉先生說:“清朝時,周先生的曾祖父在大理做官,覺得大理各方面都好,就在大理住下來了,後來他父親留學日本,在日本參加了革命黨,回國後就被滿清政府殺害了。周先生三十年代在江浙時期,在身體不好、生活相當困難的情況下,堅持完成《唐宋金元詞鉤沉》這部名著。他這種堅強的治學精神是很值得我們學習的。周先生還有一部《宋元樂曲類纂》已經完成,到現在還沒有出版。”

20世纪80年代,我應邀去雲南大學中文系主持研究生論文答辯,我和系領導談及當年在雲大中文系讀書時,劉堯民主任曾介紹我去看望過徐嘉瑞先生和周泳先先生。聽說周先生還健在,我希望去看他。聯繫後,中文系一位青年教師帶我去看望周先生。周先生年紀已經很大了,但是還很精神,他首先問龍榆生先生逝世後他家屬的情況,又問夏承燾、徐聲越等江浙老詞人的情況。接著又談到《詞學》,他說:“《詞學》出版的四輯我都看過,編得不錯,編委都是老一輩詞家,你寫的《建國三十年來的詞學研究》很好。《詞學》現在是不定期,出的又少,最好還是像龍榆生先生當年一樣辦成季刊,一年出四期。”我說:“很感謝周先生對《詞學》的關心、愛護,我們創辦《詞學》的時候是計劃把它辦成每年出版四期的季刊的,但真是困難重重,所以到現在好幾年了才出了四輯,我們現在努力爭取一年出兩輯,希望周先生多多給我們支持,給《詞學》寫論文。”周先生接著說:“你說要我給《詞學》寫文章,我最近剛寫好一篇《李白憶秦娥詞的作者及本事說》,就交給你帶給《詞學》。”周先生從書桌抽屜裏拿出文稿交給我後又說:“很可惜的是你們系主任劉堯民先生在文革中被害,他計劃寫的《詞史》聽說沒有完成,真可惜。劉先生是會澤人,他父親劉盛堂是清朝光緒年間的進士,曾留學日本,在日本加入同盟會,回國後曾開過礦,辦過‘愛國小學’,領導過‘東路革命軍’,劉先生深受他影響。”接著又談起解放以來昆明詞壇的情況等。我告辭時,周先生還以年紀大、行動不便,不能請我到牛肉館吃過橋米線為憾。(按:周先生文章載1985年10月出版的《詞學》第五輯)

(馬繼鴻補充:劉堯民先生的《詞與音樂》對爸爸影響很大,使得他關注雲南的民歌、回族的歌謠。)

曲晟暢:除了劉堯民先生,著名學者劉文典先生當時也在雲南大學,也是您老師,您能否談談他對您的影響?

馬興榮:是的,我也上過劉先生的課。其實解放後的雲南大學中文系,最著名的教授就是劉文典先生,當年在昆明有關他的傳說很多。因此,我一進校就很想見見他,但是沒有機會。二年級時,劉先生給我們班開了“溫李詩研究”的課程,我真是非常高興。我們的教室在會澤樓二樓右邊第一個教室,那天我很早就到教室,選擇了一個最佳的座位。上課鈴響後,劉先生就來了。我記得他是中等身材,留著寸把長平頭,頭髮灰白,面孔消瘦,雙頰深陷,身穿一件半舊灰布長衫,腋下挾著一個舊布書包。他一進教室就在講臺上的椅子上坐下,把書包放在講臺上,用右手壓著左胸部直喘氣,大約是走急了,又爬上二樓的緣故。這時班長叫起立,同學們都站立起來,他舉左手示意大家坐下。當時同學們都靜靜地望著他,過了幾分鐘,他才慢慢地從椅子上站起來開始講課。那天他講唐詩興盛的原因,還有溫李詩在唐詩中的地位。他沒有講稿,但講得條理清楚,分析精闢,而且越講越有精神。記得那學期有一次系裏的八九位先生來聽課,按教學進度,那天是講李義山的《錦瑟》。劉先生先講了瑟是一種什麼樂器,是二十五弦還是五十弦;然後講李義山這首詩是以錦瑟起興,不是詠錦瑟,並對種種舊說一一加以分析,認為都不可信,劉先生認為這是一首“無題”詩,是詩人李義山的晚年回憶,是自述感慨。下課後,我和坐在我旁邊的葉德均先生一道走出教室,葉先生蹺起大拇指對我說:“劉先生這兩節課講得太精彩了。”三年級時,劉先生給我們班開“杜甫詩研究”一課,我擔任課代表,我的畢業論文選的就是杜甫,因此系裏決定由劉先生指導。這樣,在我三、四年級兩年中,我和劉先生的接觸就很多了,真是受益匪淺。

劉先生住在雲南大學枇杷院裏唯一一座坐北朝南的三間平房,朝西一間是劉先生的臥室兼書房、客廳。李廣田先生擔任雲大校長後,在翠湖邊上的雲大圖書館裏特別給劉先生開設了一間研究室,裏面陳列了廿四史、《四部備要》《四部叢刊》以及《史通》《佩文韻府》等書,至於其他劉先生需要的圖書,隨時再由圖書館調來。我在寫畢業論文時,常向劉先生請教,一般他都不直接回答,只是說你去看什麼書,有時連卷數也指出,而且把研究室的鑰匙給我,叫我自己去看。我看完他指定的書以後,去還研究室門鑰匙時,就向他報告我讀書的結果,如果滿意了他就不作聲,如果不滿意,他就叫我再去讀,或者再另加讀什麼書。劉先生讓我讀書的時候,不但有具體要求,而且還指出應注意的地方。例如他要求我通讀仇兆鼇的《杜少陵集詳注》,但他也會提醒我:“仇兆鼇的這部詳注,是眾多杜詩注本中比較好的一種,但他也存在不少問題,如宣揚忠君思想;如沿襲舊注;如引文有的非原文,有的有刪節;如對杜詩的音韻沒有注意,而像《秋興八首》這組詩的用韻安排就很講究,這是迄今為止研究杜詩的人還沒有注意到的,也是讀《杜詩詳注》時要注意的。總之,讀書要十二萬分注意,不能盡信。”

劉先生自視甚高,但是他很推崇陳寅恪先生,他說:“現在最有學問的是陳寅恪,只有我和他能做學問了。聽說嶺南大學中國文學研究室最近給他出了《元白詩箋證稿》,我知道他是力圖改變以史釋詩的傳統,而是用史詩互證的方法來研究,來闡述的。這很了不起,你要設法找來看看。”陳先生的《元白詩箋證稿》我是1956年在上海才看到的,是文學古籍刊行社據嶺南大學版,經作者增補脫漏,校正錯誤,重新出版的。讀後我曾經寫過一封信向劉先生彙報,不知劉先生收到沒有。

劉先生學問異常廣博,教學生的方法也多樣。記得有一次下課後,他叫我到他家去一下。我去了,他拿出一個六七寸長的橢圓形石硯遞給我,並說:“你看看這石硯如何?”我把石硯接到手中一看,這硯暗青中帶著隱隱的紫色,石質非常細潤。硯的上方刻了幾朵雲彩,利用石上一個圓形青白色石斑,刻成破雲而出的一輪明月;最妙的是雲下硯堂正中也有一圓形青白色石斑,宛如水中月影。硯的正面和背面都沒有任何題識,我問劉先生這是什麼時代的?是什麼地方出的?他說:“不知道,我是從朋友處得到的。”接著給我講了一些石硯的知識、掌故。又說:“你如果對此有興趣的話,不妨去看看高風翰的《硯史》和《西清硯譜》之類的書。”又有一次,我在劉先生家,他拿出一個茶葉罐,叫我伸出手來,倒了一些茶葉在我手心中,並說:“你看看這茶葉如何?”我用鼻子一聞就說:“香。”劉先生說:“你不要聞,你用手摸。”我看那些茶葉是扁平的,用手一摸很光滑。我說:“這茶葉的外形和手感都和普洱茶不同。”劉先生點頭說:“對,這是龍井茶,和普洱茶不同,現在很不容易得到。”他叫我把手裏的茶放在茶杯裏,叫師母泡給我吃。他接著說:“茶葉的品種很多,喝茶不止講究茶葉,也講究水,講究茶具和泡的方法,陸羽的《茶經》你讀過嗎?”我說:“知道,但沒有讀過。”劉先生說:“無妨讀讀,不過讀陸羽的《茶經》,還應該讀明朝人張應文的《茶經》,清朝人陸廷燦的《續茶經》。另外,讀一點詠茶的宋詩、詞,也可以增長這方面的知識。”有一段時間,劉先生很喜歡看滇戲,有時也約幾個學生一道去看。有一次我在他家,他對我說:“昨天李廣田來看我,勸我晚上不要去看戲,說年紀大了,多保重。我告訴他:‘你要是同我去看上幾次,你也會喜歡的。’”類似的故事其實不少,以上我只是撿一些我印象比較深刻的,記得比較清楚的。

1954年我畢業了,畢業分配方案宣佈以後,我到劉先生家去辭行。劉先生說:“上海沒有我的學生,你是第一個,我十二萬分高興。但是我要告誡你,做學問必須踏實、虛心。我是搞小學的,我還常翻《新華字典》。”劉先生的這個教導,我一直牢記,未敢忘記。

1956年,雲大中文系傅懋勉先生、張友銘先生來上海,住在上海大廈,我去看望他們,傅先生拿出一個信封對我說:“這是劉先生托我帶給你的他寫的兩幅字,兩幅都是劉先生寫的詩。”這兩幅字我是一直珍藏著的,很可惜在史無前例的“文化大革命”中被“紅衛兵”抄家抄走了,從此石沉大海。

劉先生逝世已經四十多年了,我離開雲大也近五十年了。但是,劉先生在雲大的住宅,劉先生的音容笑貌,劉先生的愛國、耿直,劉先生的博學,劉先生對我的教導,至今還時時浮現在我心間,難以忘懷。

(馬繼鴻補充:當時劉文典先生對父親的教育是指導讀書,有問題的話會告訴讀哪本書,而不是填鴨式教育。有幾次爸爸向劉文典先生報告讀書感想,說得時間晚了,劉先生還讓夫人給爸爸下麵條吃,並且提醒爸爸是回民,爸爸對此十分感激。)

曲晟暢:您1954年大學畢業後到華東師大中文系工作,當時施蟄存先生做您的指導老師,您能否談談施蟄存先生對您在工作和學習方面的影響?

馬興榮:我是1954年畢業分派到華東師大中文系工作的,8月中旬報到,然後被分在古典文學教研室,教研室主任是施蟄存先生,同時他也擔任我的指導老師。後來也有很多的變化,但我在跟隨蟄存師的學習中獲益良多,我也挑我印象比較深的說吧。

華東師範大學是1951年成立的,1954年教研室也只有我一個助教。1954年新學期,施先生教三年級的“唐宋文學”,我是助教。我記得很清楚,第一天上課,我老早就等在教研室,施先生來了以後,我們談了一些其他的事,他就離開教研室去文史樓,我關上教研室門,拿著筆記本跟在他後面,他忽然回過頭來問我:“你去哪里?”我說:“去聽您的課。”他說:“我講的還不就是那些東西嗎,有什麼可聽的,你自己去讀讀書。”我回答說:“我要輔導學生,不聽課怎麼行呢。”他說:“你輔導就輔導,何必一定要聽課呢?你等我下課後再說吧。”兩節課後施先生回到教研室,他對我說:“你的進修,我已經考慮過了。你去圖書館調一部《四部叢刊》來教研室,你把它讀一遍。”我問:“要求怎麼樣?”他說:“一部一部地讀,實在不感興趣的,也可以不讀,翻翻就是了。”我又問:“要不要記筆記?”他說:“你認為有用的,或者你有體會的你就記。”就這樣,從1954年秋天到1956年底我才完成施先生給我佈置的這項學習計劃,對我幫助很大。其間,他儘量保證我的讀書時間。記得有一次他寫了一篇關於《紅樓夢》的論文,有一萬多字,他叫我幫他抄寫,我抄好後交給他,他拿到稿子一看就說:“哎呀,馬興榮,你何必花時間寫得這麼工整呀,這只要寫得能認出來就行了呀。”從此,他再也沒有要我給他抄寫過什麼東西了。我知道他不願花我的時間,他希望我多讀書。可以說這兩年多時間,施先生給我打了一個堅實的基礎,對我數十年的教學、科研都是大有益的。

1974年夏天,我到第六人民醫院看病,從醫院出來,心情不好,一個人從北京東路走到靜安寺,從靜安寺又朝中山公園走。走到愚園路時,想到很久沒有見施先生了,不知道他怎麼樣,就順路到他家去看看他。那時他已經不住在我很熟悉的朝南的那間大屋子裏了,而是住在朝北的一間幾平方的小屋子裏,屋子的左邊是一張單人木床,床前是一張舊木方桌,桌子的另一邊就是抽水馬桶。這時施先生正坐在馬桶上伏案寫東西,我進了門,施先生招呼我坐在床上。看到桌上有一些碑帖,我就說:“施先生,您現在還在搞碑帖呀。”他回答說:“有空就搞搞,我想過,搞完了把它送到圖書館去,對別人會有用處的。”在那樣艱難的歲月、艱苦的生活環境下,施先生還孜孜不倦地堅持他既定的研究工作,還想到要有益別人,這給我印象很深。我當時沒有說什麼,我只想,人就應該這樣具有不斷追求的執著,就應該時時想著有益別人,特別是在逆境中。

1981年,我們籌辦了《詞學》,在漫長的編務工作中,我和施先生交往很多,得教也很多。記得有一次我審了一篇關於詞籍版本目錄的文章,我認為這篇文章寫得不錯,但到了施先生手裏他卻改動不少。我在施先生家裏看到這篇修改不少的文章時就說:“這篇文章本來不錯呀。”施先生說:“我這樣改,不但有益讀者,還讓這位年輕的作者從而知道如何搞版本目錄。”作為編輯,我知道要為讀者著想,而施先生不但為讀者著想,還為年輕的作者著想。當時我想,這很值得我學習,思考。

1982年,施先生住在華東醫院動手術。動手術那一天早上,除他的家屬外,中文系的領導和我也在醫院守候。當護士把他仰臥著的推車推到手術室門口時,他忽然叫護士把推車停下來,當時我正站在他旁邊,他側過頭對我說:“老馬,我一村那間房子裏有一箱詞集,送給你,你去拿。”我回答他:“施先生,以後再說吧。”他說:“不,這道門進去,出來後怎麼樣就不得而知了。”我知道,在施先生早年的觀念裏,詩詞不是一門學問。20世紀60年代初他開始讀了大量詞集後,發現詞的園地裏有不少值得研究的問題,於是開始了對詞的研究,對許多詞集他都做了校勘。今天在生死之間,他仍然沒有忘記他花過不少功夫的這些詞集,也沒有忘記和他一起為詞學事業奮鬥的學生。儘管我沒有遵照他的囑咐去動過這些詞集,因為我知道施先生康復後,肯定還要用的,但施先生的隆情厚誼,永遠銘刻我心。

(馬繼鴻補充:父親當時的指導老師是施蟄存先生,徐震堮先生也對我爸爸有很多幫助。當時中文系的風氣很好,對青年教師很關心,我爸爸剛來的時候,老先生在過年的時候都會把青年老師們請到家裏。)

曲晟暢:感謝您今天接受我的採訪。今天您講述了多年來治詞的歷程,對於《詞學》創辦的回憶,讓我們感受到了早年刊物創辦的艱辛。對師長的追憶,也讓我們領略到了前輩學人的風采。您多年來心係詞學事業,為新中國成立以來詞學學科的建設做出了卓越的貢獻,您的教誨我們會銘記!祝您身體健康,生活快樂!

馬興榮:謝謝!

注釋:〔1〕包括:馬興榮先生的《憶劉堯民師》(《詞學》第37輯)、《懷念劉文典師》(《金沙江文藝》2002年第4期)、《馬興榮詞學論稿》(上海古籍出版社2013年)等。

訪談者:曲晟暢

原文載《詞學》五十二輯,本次轉發略有刪改