2025年4月18-21日,华东师范大学中国语言文学系“古文献与古文字”2025年青年学者论坛顺利举行。此次论坛由我系讲师朱学斌、印志远共同发起,以“线上+线下”的方式交替进行,吸引了来自清华大学、南京大学、香港都会大学、集美大学、江南大学、海南师范大学、河南师范大学、黄冈师范学院等各地院校十余位历史文献学青年学者参与。论坛旨在凝聚智慧结晶,搭建学术交流平台。

一、古代汉语经典教学组

本组一方面将新材料新方法融入传世文献与出土文献的结合对读,另外一方面又结合平时的古代汉语课程教学产出了不少成果。例如赵思木《高田忠周大克鼎铭文研究——兼考高田与罗振玉之交往》评述了日本国会图书馆网站披露的该释文手稿与发表本的基本情况,并据此研讨了高田考释大克鼎意见的得失。他的另一篇报告《〈郑伯克段于鄢〉人名地名杂说》在古代汉语左传经典篇目上阐发了新的心得。董翘杰《试论〈左传•成公二年〉“不介马”中“介”字意思》补议了清华简《五纪》“介”字与“类化讹变”。他的另一篇报告《生成式人工智能在学与教/学术领域的运用》展现了数字人文学科前沿对于传统教学领域的可观影响。

二、简牍文献组

本组汇报的主题聚焦于汉代简牍的史料发掘和个案研究,例如黄艳萍《〈玉门关汉简〉Ⅱ98DYT2:31+Ⅱ98DYT4:24简札记》对西北汉简中少见的典籍文献记录进行的探索富有启发意义。杨耀文《长沙东牌楼东汉简牍〈侈致督邮书〉“轴磨”“缧磨”训解》改读东汉灵帝时期侈写给督邮的书信当中的疑难字词和句读。他的另一篇报告《西北汉简邮书记录中“颜色+纬书”词考》反映了汉代文书传递中的封装制度背后的颜色符号化特征。

三、诗经三礼组

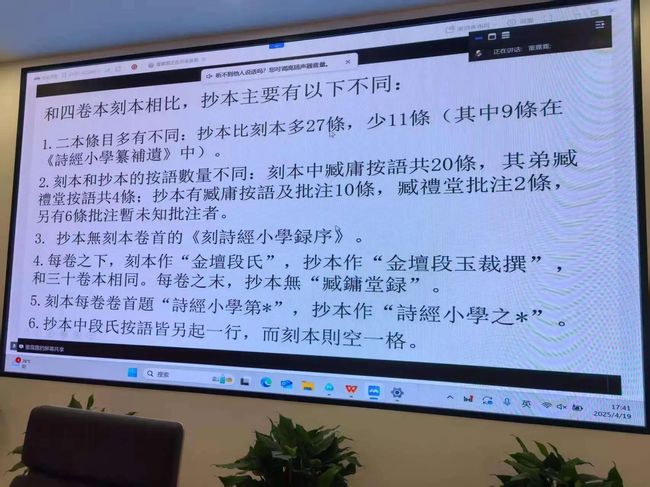

本组汇报的主题聚焦于古典诗学礼学文献的对读与再解释。董露露《清华大学藏段玉裁四卷本〈诗经小学〉抄本考论》指出了清华大学图书馆藏四卷本《诗经小学》清抄本与四卷本刻本在条目、按语、用字习惯等方面存在的诸多差异。费俊聪《郑玄〈三礼注〉〈毛诗笺〉相关〈诗〉说刍议》再讨论郑玄“诗礼互证”的注经特点,随文求义、结构取义的解经方法,以及借由“以周礼为本,会通《三礼》,遍注群经”的方式构建经学体系来弥缝六经经注之间的抵牾。王子怡《〈诗·小雅·角弓〉“骍骍角弓,翩其反矣”辨正》对今本《诗·小雅·角弓》“骍骍角弓”句“骍”字两处源于《说文》的异文“觲”和“弲”进行了重新训释。

四、姓名称谓组

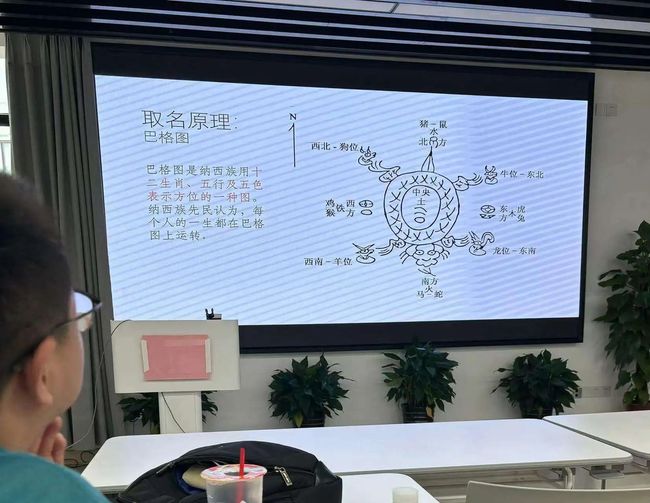

本组汇报的主题聚焦于不同文献载体关于姓名记述背后反映的历史社会状况。张春凤《纳西东巴经中的名字研究》考察同时期的纳西东巴文献和汉文文献人名类型与构成的差异:纳西文献中保留了纳西古代人名的传统,汉文文献杂糅了纳西和汉族记名模式。朱学斌《侯马盟书参盟者称名丛札》通过盟誓活动中参盟者身份的特殊性与盟约对象的层级差异,论证了晋国卿族政治群体的控制策略及其权力网路构建。童超《西周金文中的“主君敬称”》指出西周金文的各“主君敬称”之间存在连用和复现异称的现象,表明对主君的敬称并不是固定的,具有一定的通称属性。

五、术数礼俗组

本组汇报的主题聚焦于经典文献背后术数礼俗的改读与诠释。印志远《桓谭〈新论〉校理小议》将经典文本流变与汉晋南北朝时期天体学说的变革相联系。周建邦《从术数类出土文献臆诠〈尚书·君奭〉伊、巫二氏问题》通过对照北宋《诅楚文》、清华楚简、放马滩和里耶秦简的术数类出土文献,对《尚书·君奭》做出较合乎先秦时期崇尚超自然力文化语境的解读,展示出殷周巫术祭仪和鬼神观念仍保有相当程度的“历史连续性”。石光泽《体解考——从文献与考古看先秦时期的牲体礼仪性质的分割》将贾公彦首倡的体解分为二十一体与动物考古学相关的发掘报告、生理解剖学相联系。《黄老帛书〈十六经·观〉疑难词句杂释》将长沙马王堆汉墓帛书《十六经·观》论刑与德的文本与《国语·越语下》、帛书《经法·国次》对读,以解释其中关键问题。

总结

本次青年论坛聚焦古典文献学与古文字研究的学科前沿,探讨数字技术赋能、多学科交叉研究、教学科研相结合等议题,旨在推动“冷门绝学”的创新发展,推动青年人才培养与学科传承。从“冷门绝学”到“学科热土”,青年一代正以创新与坚守,为中华文明探源与传承注入新的活力。