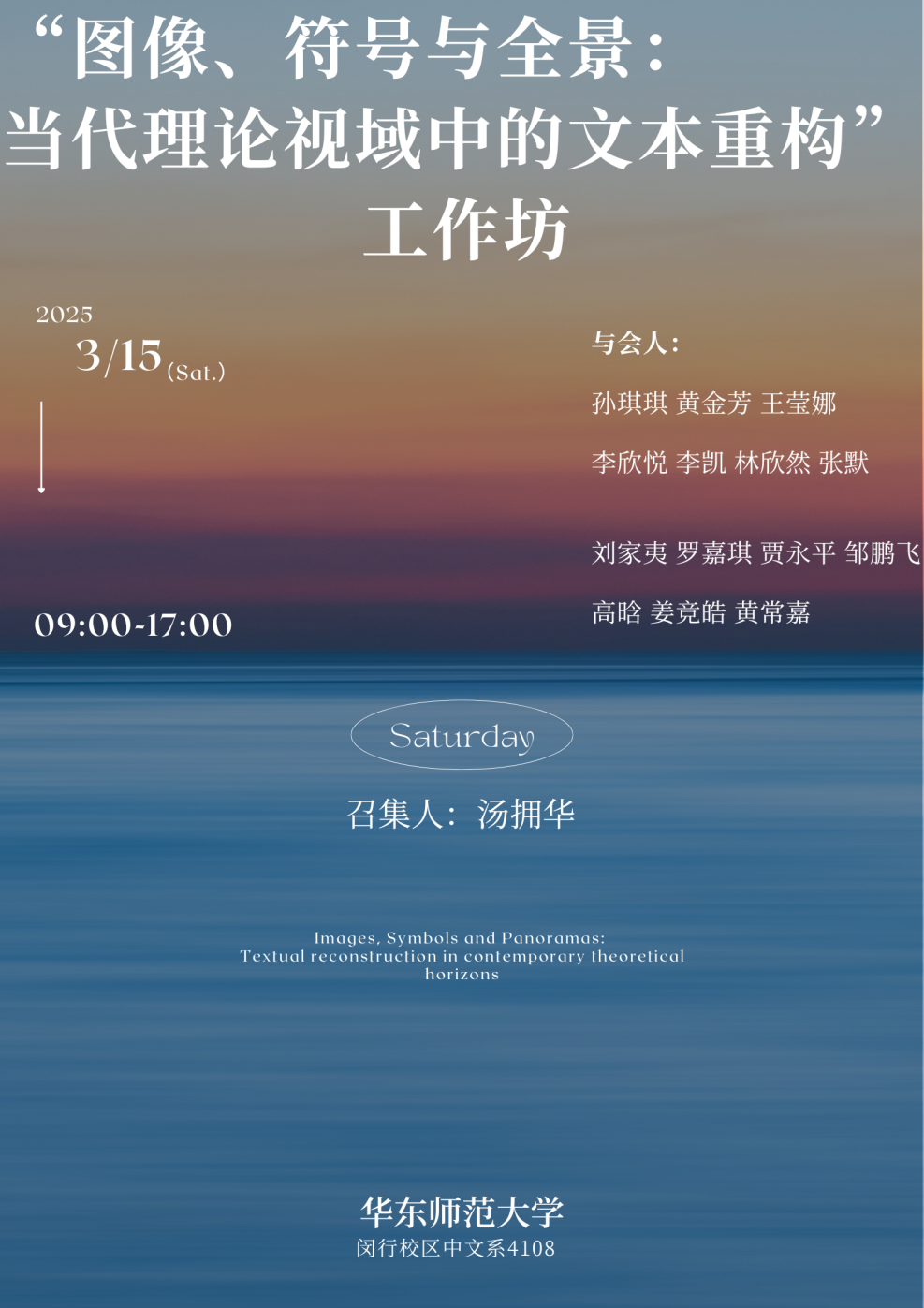

为鼓励研究生积极参与学术实践、展开多向度的学术交流、汇报分享阶段性学习成果,3月15日,在汤拥华教授的召集下,华东师范大学中文系4108举办了“图像、符号与全景:当代理论视域中的文本重构”工作坊,来自华东师范大学、复旦大学与上海大学的十几位同学共同探讨文艺研究的新问题、新方法,展现了跨领域融合理论知识的独特视角与深刻见解。

本次工作坊共分为四场主题报告,由汤拥华教授致辞,上午第一场主题为“当代理论视域中的图像与生命”,由华东师范大学中文系博士研究生黄常嘉主持。

上海大学文学院助理研究员孙琪琪分享论文题为《在宁芙与辩证意象之间:迪迪—于贝尔曼对光晕的再阐释》,指出乔治·迪迪—于贝尔曼发展了本雅明的光晕观念,光晕带着“特殊的时空网”这一核心意指,从视觉领域走到了心理学与社会历史的领域。迪迪—于贝尔曼认为,光晕是看、欲、忆的综合能力,也是间距的能力。这一间距,是当下与过去的时间距离,使得时间能够在空间中重新编织自己。当代艺术家以生产光晕和间距效应的不同手法,激活记忆中的历史意象,使历史记忆不再是冰冷排列的集合,辩证意象得以显现,正如“宁芙”是辩证能量的充分表现,宁芙反复的化身要求我们不断创造新的思维方式来思考记忆与历史的关系,同时也在图像视域中重新激活人们关于时间与未来的想象。

华东师范大学中文系博士研究生刘家夷分享论文题为《数字显影:感性物之存在的技术生成——兼论算法艺术的可能性》,指出数字技术的迅速发展重塑了人们的感性经验,艺术审美由此进入外置化状态。当技术作为存在结构介入审美表达时,艺术必然脱离先验判断的可能性,呈现相反相成的张力:一面是非理性的挣脱,一面是理性的控制,既无法挣脱技术 "牢不可破" 的绝对在场,又催发出抵抗被技术物化的可能。作为技术时代的最新艺术形式,算法艺术介于计算性与偶然性之间,使艺术与技术打破了感性的铰链,呈现出无限弥合又随时断裂的状态,使得斯蒂格勒对艺术的考察转变为对感性与艺术关系的讨论。以 "感性存在物" 与 "感性物之存在" 的辩证关系进入审美经验的外置结构,建立技术主体与世界的关系,使艺术在敞开、断裂的异质状态中生成,是艺术以“技术维度”重塑我们理解感性的方式,也是实现美学的新感性转向,重新建立自身作为“感性物之存在”的技术生成路径。

华东师范大学中文系硕士研究生王莹娜分享论文题为《“软件体”作为“他者”的多种维度——以〈软件体的生命周期〉为中心》,指出美国华裔作家特德·姜的科幻小说《软件体的生命周期》中刻画了一种生活在虚拟的数据环境中的人工智能软件体,即“软件体”宠物。“软件体”同时具有动物和后人类赛博格技术物的特征,本文聚焦于特德·姜刻画的“软件体”这一“他者”的多元化价值判断,用列维纳斯的“他异性”理论和唐·伊德的“准它者”概念为主要的分析手段,探究人与技术“面对面”相遇,技术将会提出的伦理难题以及技术物作为一种“准它者”是如何在人—技关系连续统中发挥中介作用,兼探究特德·姜传递出的后人类时代人机关系的理想模式。

第一组发言由来自兰州城市学院文史学院,目前于华东师大中文系挂职锻炼,任系主任助理的贾永平老师和复旦大学中文系硕士研究生罗嘉琪进行评议。罗嘉琪认为孙琪琪的论文结合了哲学理论与现代艺术,期待阐明宁芙的生命能量上升与本雅明辩证影像之间的张力。刘家夷的论文紧扣数字技术与艺术交叉领域,论述清晰,但理论和案例略有失衡,期待看到算法艺术如何具体体现抵抗性。王莹娜的论文可以进一步思考人类是否真的愿意承认技术的他者性,或者说我们只是希望创造一个更精致能够迎合人类需求的工具,论文虽然提出了人机平等的一个理想,但尚未回应技术的工具性本质。贾永平老师指出本组汇报集中于技术和艺术关系的讨论,孙琪琪的汇报涉及本雅明对于动态艺术的理解、时空观念及政治性内涵的阐释。刘家夷的汇报强调了以艺术偶然性来抵抗技术的精确性,展现了思想深度,王莹娜的汇报展现了一种关键的未来哲学的视角。

第二场报告主题为“当代理论视域中的形式主义”,由孙琪琪主持,共有两位同学对自己的论文进行了简要阐述。

华东师范⼤学中⽂系博士研究生姜竞皓分享论文题为《平凡形式的政治效力——卡罗琳·莱文形式美学的激进之变》,论文指出卡罗琳·莱文的理论嬗变标志着形式美学从传统“反工具性”的桎梏中挣脱,通过与政治的交织直面现实气候危机。她批判传统美学中“反工具性”的局限,认为艺术的自律性主张虽具解放意义,却忽视了艺术在现实政治行动中的工具性潜能。通过分析现实主义文学与诗歌中的形式策略,莱文提出“现实主义陌生化”与“重复性形式”可重新激活对基础设施与日常惯例的关注,从而为集体存续提供实践框架。莱文的理论不仅突破了形式与政治的二元对立,更为人文学科介入现实问题提供了方法论范本。

华东师范⼤学中⽂系硕士研究生张默分享论文题为《指称、虚构对象与独特形象:专名对小说人物的建构层次》,论文指出在一部小说中,人物专名指称一个独特的人物似乎是司空见惯的事情。但这一指称过程并非自然成立,其涉及到专名指称的机制,以及小说人物此虚构对象的本体论问题。在实现指称的基础上,专有名称对小说人物形象进行塑造与确认。专名与小说人物的关联将沿着这种路径进行推演:第一,探讨专名问题与小说人物形象问题关联之可能,并提出分析小说人物形象的新路径;第二,通过专名指称问题,探讨专名与小说人物实现关联的方式;第三,在虚构实体的范畴里,探讨专名与小说人物本体论的关系;第四,在专名指称与小说人物本体论的层次基础上,探讨小说人物专名如何塑造一个独特的人物形象。

本组汇报由黄常嘉同学进行评议,他指出姜竞皓和张默的论文都写得非常的扎实,层次分明并且循序渐进。姜竞皓同学分享的气候危机是当今热门话题,具有实践性和操作性,但姜竞皓的论文并未详细阐述如何使文学介入气候危机和气候危机。他目前关注当代关心气候问题的哲学家和思想家,其激进性体现在首先会进行整体论革新,例如拉斐尔会进行思想实验艺术策展,而哈拉维会讲赛博格科幻小说,这样的艺术实践会有号召力,它指向社会现实,而莱文以更诗性的方式将文本和社会现实进行勾连,因此我们可以探讨如何在文本文体论方面进行革新,以及如何发挥形式美学的号召力。而张默的分析哲学和语言哲学功底非常强悍,这篇论文的难度较大,理论容量非常大,从最初的弗雷德和罗素,一直以批判接续,到最后结合瓦特和炳谷行人的理论,对前人理论进行综合,阐述出自己的观点和阐发,具有很高的价值,期待这篇论文修改得更加精益求精。论文的难度在于理论容量较大,但是处理得当,理论与生动的文学作品结合得很好,提示我们需要关注整体结构中理论和文本的占比分配。

汤拥华教授对上午5位发言人的论文做出总结,并提出了三点核心思考:第一点,当下传统艺术理论已难以框定研究对象,在论文写作中普遍存在理论移植现象,将哲学、社会学框架直接套用于艺术分析,其根本矛盾在于,当精微的当代理论遭遇固化的艺术认知体系,必然产生解释力的断裂。这要求我们必须重构艺术理解的范式,挖掘理论展开的创造性,而非简单移植理论话语。第二点,理论介入艺术实践可能面临双重困境,艺术作品若抵抗性过强可能导致理论失效,而过于顺从理论的支配又可能沦为自我解释。真实的艺术实践包含了复杂的内容,理论若过于预设,则不符合他者性的问题。我们需要摒弃整体性理论预设,特别需要警惕将艺术作品简化为理论注脚,而应关注具体情境中艺术与他者的真实对话。第三点,赋予艺术审美自律与伦理担当的期许,需建立在对创作过程的长期跟踪的基础之上。以保罗·策兰、里尔克和卡夫卡等经典作家为例,形式创新与伦理突破从来不是作品自发的属性,而是创作者生命实践的结果。而当代艺术若欲承担革新功能,必须超越静态的文本分析,深入考察创作主体在历史境遇中的具体抉择。我们仍然会想象稳定持续生长中的对话者,他可能会以他的方式与我们结盟,也可能会以他的方式与我们分离。

下午第一场报告主题为“双重视角:本土与交互”,由华东师范大学中文系硕士研究生王莹娜主持,共有三位同学进行汇报。

复旦⼤学外国语⾔⽂学学院博士研究生李凯分享论文题为《论朱光潜“宣泄说”视阈下悲剧的卡塔西斯功用》,论文指出在对悲剧卡塔西斯功用的众多诠释中,朱光潜跳出语义讨论的窠臼,全面阐述了悲剧具有医学的、心理的和审美的功能。他的宣泄说在动态的心理学视野中,揭示了个体从情感表现到道德升华的自我超越路径。尝试结合动力心理学和精神分析理论的相关论述,描述宣泄说视阈下悲剧卡塔西斯功用的运行机制,并阐明其疗愈心灵与提升道德境界的重要作用。

华东师范⼤学中⽂系硕士研究生林欣然分享论文题为《“全球-本土化”的文化交织:数字时代的时尚符号与身份构建》,论文指出数字消费时代下,文化在传播中经历了“全球-本土化”的过程,其中又杂糅着消费、时尚、意识形态等多重向度。以咖啡文化为例,象征西方文化的咖啡是文化“全球化”的结果,在旅行至中国后又伴随“本土化”被建构为消费主义的时尚符号。而作为中国近年爆火的咖啡连锁企业,瑞幸咖啡正是借助国人这一心理,对咖啡进行一定的“本土化”改造,以填补中国中产阶级“匮乏”情感需求,最终创造了“源自中国的世界级咖啡品牌”的商业神话。而这一过程在当今数字消费社会又得到更为持续的深化。于是,在新型的全景敞式数字监控中,“全球-本土化”的消费策略被极大程度深化,咖啡也成为一种时尚符号,参与进新一轮的身份构建之中。

复旦⼤学中⽂系博士研究生李欣悦分享论文题为《翻译实践与权力话语的互动:晚清至民初中国“科学”概念的生成与嬗变》,论文指出翻译实践与权力话语的互动重构了译入概念的意义边界与语用范围。晚清至民初,在传统中学式微的背景下,源自日本译词“科学”在官方权力话语的推动下,逐步取代了“格致学”等传统语词。尽管知识分子试图以科学启蒙实现救亡图存,但概念含义的生成并不完全受制于意识形态的裹挟,它在历史语境、邻近概念及实践需求共同编织的动态网络中生成、嬗变。清政府通过《奏定学堂章程》将其制度化为“分科之学”,部分学者通过报刊传播将其推为“救国良方”,最终却因无法满足社会亟待救亡的需要沦为流于形式的工具化语词。学者为该译词赋予的工具性定位削弱了传统中学的影响力,还使科学因权力话语的介入沦为道德的对跖点。当“科学”从学术概念异化为政治符号时,其翻译史便成为一面棱镜——既折射出晚清知识分子的救亡焦虑,也映照了跨文化对话中永恒的悖论:翻译越是试图“忠实”,越可能沦为权力的共谋;而承认其“不忠”,反而为找寻思想的自由留下了可能。

本组汇报由华东师范大学中文系博士研究生姜竞皓、华东师范大学中文系硕士研究生龚奕星同学进行评议。龚奕星指出李凯的论文围绕着“净化说”展开,论证脉络清晰,美中不足是文章在逻辑上悲剧与崇高的递进关系不够明确。林欣然同学则关注了瑞幸咖啡的营销案例,认为其成功打开了中国新的咖啡市场,文章还提出了对于咖啡消费降级情况下,如何保持品牌高端感和文化属性。姜竞皓指出李凯的论文实现了跨学科交互,将医学、心理学和美学结合,提供了多维度的解释,拓展了研究的边界,不足之中包括对悲剧的研究缺乏中西对比视角。林欣然同学的论文可以补充咖啡文化在中国百年变迁的这样一种脉络的梳理。李欣悦的论文知识密度巨大,以救亡为背景解释科学概念演变,将理论与实践结合,搜集整理材料的难度也是非常巨大的,可以在论证过程可以补充更多侧面。

第四场报告主题为“图像、物种与自我指涉的理论展开”,由华东师范大学中文系硕士研究生张默主持,共有四位同学进行汇报。

华东师范⼤学中⽂系博士研究生⻩⾦芳分享了论文题为《“最小可见性”媒介现象学视角下的图像对象——以安吉利科的湿壁画为例》,论文指出图像对象来自胡塞尔图像意识理论的核心概念,是基于知觉和想象双重功能的虚构对象。德国现象学家兰伯特·维辛批判地接受了萨特对这一概念的想象化处理,将图像对象视为起源与有效性相分离的图像媒介,最终呈现为形式的“纯粹可见性”。然而,起源与有效性的二分放弃了图像对象的知觉基质。现象学家埃洛阿反对维辛彻底形式化图像对象的做法。通过反思信息论背景下媒介的数字先验主义,埃洛阿提出应将图像对象置于连续、强化的模拟媒介框架下,并试图从意向性的“侧向性”而非“聚焦性”中发展一种新的媒介现象学。“最小可见性”即在时间和媒介性中把握图像的“症状”。在意大利画家安吉利科《阴影中的圣母》中,画作底部的“假大理石”是由纯粹颜料构成的不规则色块,其与顶部画面光源的错位,以及画家抛洒颜料的作画轨迹等,使其同时充当着无意义的平面和基督的“墓碑”。

华东师范⼤学中⽂系博士研究生⻩常嘉分享了论文题为《从“生成-动物”到“伴侣物种”:论哈拉维对德勒兹、加塔利动物思想的批判》,论文指出“生成-动物”是德勒兹和加塔利的重要理论成果,这一概念深植于二人庞大的理论版图,与其他相关概念密切联动,是后现代思潮中打破人与动物二元对立与反人类中心主义的称手利器。面对二十一世纪日趋严重的“人类世”危机,热衷生态话题的美国当代学者哈拉维提出“伴侣物种”宣言,并对德勒兹和加塔利的动物思想展开批判,扭转了二人忽视世俗日常中弱势动物的态度,并尝试以“伴侣物种”双向互构的“共同生成”弥补“生成-动物”的单向“生成”,为实现人类与非人物种和谐共生的“克苏鲁世”做出理论与实践层面的努力。

华东师范⼤学中国创意写作研究院硕士研究生邹鹏⻜分享了论文题为《“世界系”与否定神学》,论文指出“世界系”作为一种源自日本的文类,其具有较为浓厚否定神学特征。一方面,在宏大叙事机能不全的后现代状况下,“世界系”会以回环曲折的否定性方式去把握不可知的记忆与感情;另一方面,“世界系”也会以同样的方式去连接历史、灾难等创伤记忆。但是,否定神学式的底色也使得“世界系”式想象力存在失控的风险,可能会在轻率地接近他者的途中流于暴力的滥用。

华东师范⼤学中⽂系硕士研究生⾼宇珊分享论文题为《媒介惰性、回声效应与价值困境:微短剧的可控承诺与失控陷阱》,论文指出微短剧以个人手机为载体,手机+耳机的形式满足了私密性要求,但其以“自我”为中心的媒介形式也滋长了受众的惰性;定制化、夸大化的承认情节以对观众自我价值的肯定来迎合受众的情感需要,但实际上是以虚假共鸣制造回声效应,抬高了观众的爽感阈值;媒介与内容上的可控性最终导向了沉迷上瘾的“失控”。加速社会的压力与影视质量的参差不齐使得“刷”微短剧成为一种工具性的“非自愿的自愿”行为,但“刷剧”时的无意义感与上瘾失控后的自责感带来了自我价值感的低落,微短剧则通过引导、分析并再生产观众的“失控”而获利,探寻自我价值的主体异化为富有商业价值的数据分体。规范商业模式,聚焦“自我”之外更大的世界,或许能为走出微短剧的失控陷阱与价值困境提供思路。

本组汇报由上海大学文学院孙琪琪、复旦大学中文系硕士研究生⾼晗同学进行评议。高晗指出黄金芳学姐和黄常嘉学长的论文视角独特,内容丰富。黄金芳的论文围绕着图像对象展开,理论脉络深入清晰,安吉利科的壁画作为古早的艺术品,与最小可见性的概念结合紧密。关于邹鹏飞的论文分享,会更加期待看到否定神学的理论探讨。高宇珊的论文以微短剧为研究对象,内容丰富,但现象丰富有些逸出理论的控制范围,期待将研究问题再深化一下,再引入一些新理论。

孙琪琪则分享了学习心得,在黄金芳的论文中,首先是对媒介的认识——媒介和我们的观看内容并不是一码事,例如对梅洛-庞蒂来说,图像本身并不是被观看的对象,而是观看的媒介;第二点是关于感知的侧向和意向的侧向性,第三点是侧向观看是聚焦的一个前提,即观看的一个基础。关于黄常嘉的分享,孙琪琪指出他引入了哈拉维非常重要的一个概念,即意义重大的他者,借此我们得以与动物一起栖居,甚至与活跃的历史一起栖居,此为伴侣物种给我们提供的最有价值之处。伦理不止于人与动物之间,还是在一种去主体性意义上,指向了一种人与人之间的他者伦理。我们与他人的关系,我们与动物的关系,我们与活跃的历史的关系,可以放在同一个层面上来来讨论。邹鹏飞的论文中,世界系作为一种后现代寓言,虽然面临诸多批评,但其对个体与世界关系的描绘仍具有深刻意义。同时,也指出世界系在现代社会中呈现出的一种决断主义大逃杀式的想象力,以及暴力和非暴力的二义性对立,这些都反映了新时代背景下的世界观。

汤拥华教授为本次工作坊做总结。他指出本次工作坊同学们的论文质量依然很高,在其中可以看到现象学的分析以及今天各种媒介理论、世界想象和媒介生存状态等更广阔的关联可能性。黄金芳聚焦于现象学与图像学的关系,论文精准抓住“图像对象”的观念,不是看图像,而是通过图像去看,而“侧向性”与中国绘画画卷横向展开的观看方式可以贯通。李凯和李欣悦展现了古今中西的广阔视角。李欣悦的文章体现了上世纪晚期的学术与思想之争,展现了话语的生成历史,期待看到李欣悦能够超越传统的研究范式,而是找到与当代语境的链接点。李凯的文章体现了朱光潜时代的美学的核心问题——美学是建立在科学之上,当以科学的方式去研究美学,想要达成何种目的?宣泄是如何成就自身的道德合理性,文学艺术的审美功能是何以起到道德作用?在朱光潜与克罗齐的争论中,美是否具有外在形式的表现?黄常嘉、邹鹏飞、林欣然、高宇珊的论文涉及到了当代文化和价值判断。黄常嘉、邹鹏飞将面临着理论似乎可以开辟新生活的可能性,黄常嘉将动物从工具化的对象推到了伴侣物种的过程是富有深意的。邹鹏飞的论文探究当中间环节和世界想象去除掉了个人情爱,将是否成为一种自我调节,构成自我与他者的方式。

正如汤拥华教授所言,提问的边界需更加广阔,才可能摸到真问题的边缘。本次工作坊中,同学们真诚分享自身的理论关切,让纷繁复杂的理论问题在场域中激荡交融,我们既在异质性的话题中进行思想碰撞,也找到了彼此联结、想象未来世界的可能性。同学们纷纷表示,此次工作坊不仅拓宽了学术视野,还促进了彼此之间的学术情谊,是一次不可多得的交流与成长的机会。